2024年の法改正が

中小企業に与える影響とは?

2024年10月、厚生年金の適用範囲が拡大され、従業員51人以上の会社では、1週間の労働時間が 20時間以上のパート社員も厚生年金への加入が義務化されました。この改正により、多くの中小企業が社会保険料の負担増加という大きな課題に直面することになります。

さらに、これまで「うちの会社は50人以下だから関係ない」と考えていた企業も安心できません。50人以下の会社であっても、一定の要件を満たすパート社員がいれば、厚生年金への加入義務が発生します。

御社では労働契約の管理

万全ですか?

法改正が進む中、特に注意すべきは

「契約上の労働時間」と「実際の勤務時間」の管理です。

なぜなら、契約内容と実際の勤務状況に不一致があると、

以下のような問題が発生する可能性があるからです。

パート社員からの要求増加

「厚生年金に加入しなくてよい範囲で働きたい」という要望が増える可能性があります。手取り収入への影響を考慮し、会社とパート社員の間で労働条件の調整が必要になるケースが想定されます。

法令違反のリスク

契約上の労働時間が 20時間未満でも、実際の勤務時間が 20時間を超えた場合には、厚生年金への加入義務が発生します。この管理が不十分だと、結果的に法律違反となり、会社が大きなリスクを負うことになります。

また、50人以下の会社であっても、パート社員の労働時間が規定を超える場合には、同様の義務が発生します。「うちの会社は大丈夫」という考え方では済まされない時代が到来しているのです。

労働契約管理のプロフェッショナルが

提供する新しい管理システム

厚生年金の適用範囲拡大、同一労働同一賃金への対応、無期転換ルールの管理ー

これらの複雑な課題に、煩雑な手作業で対応し続けるのは限界があります。

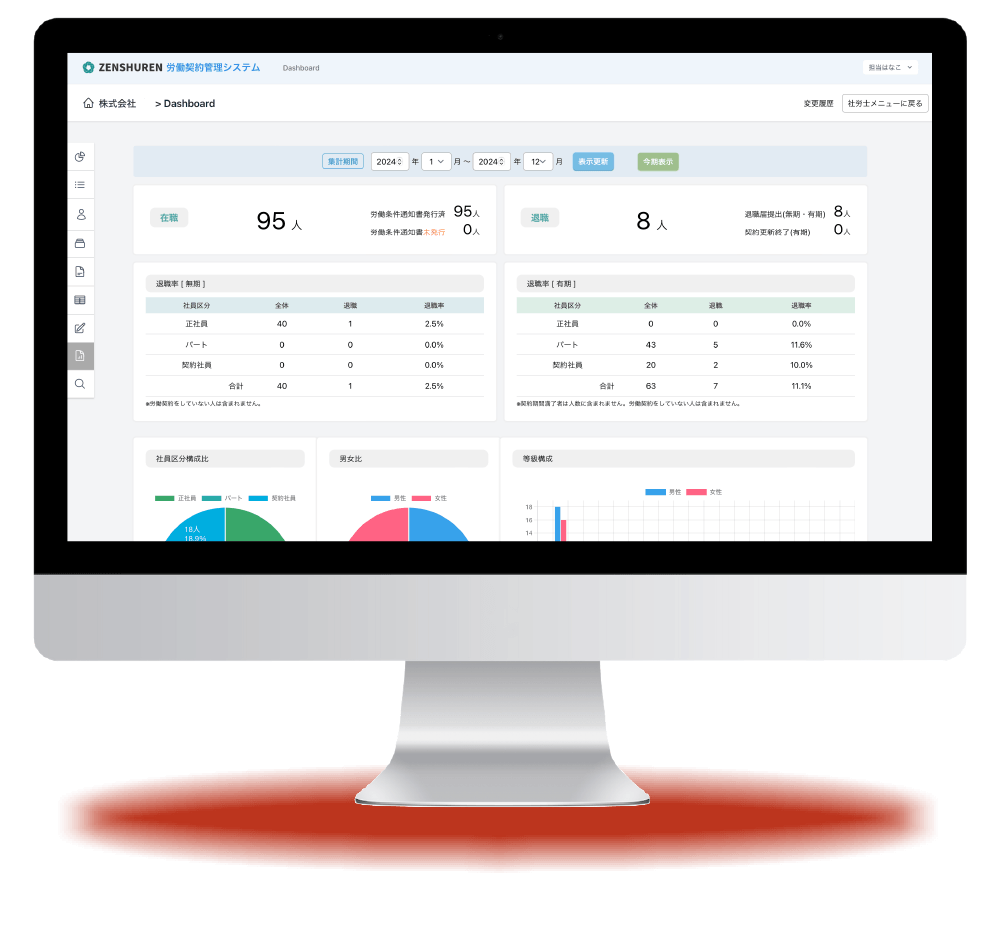

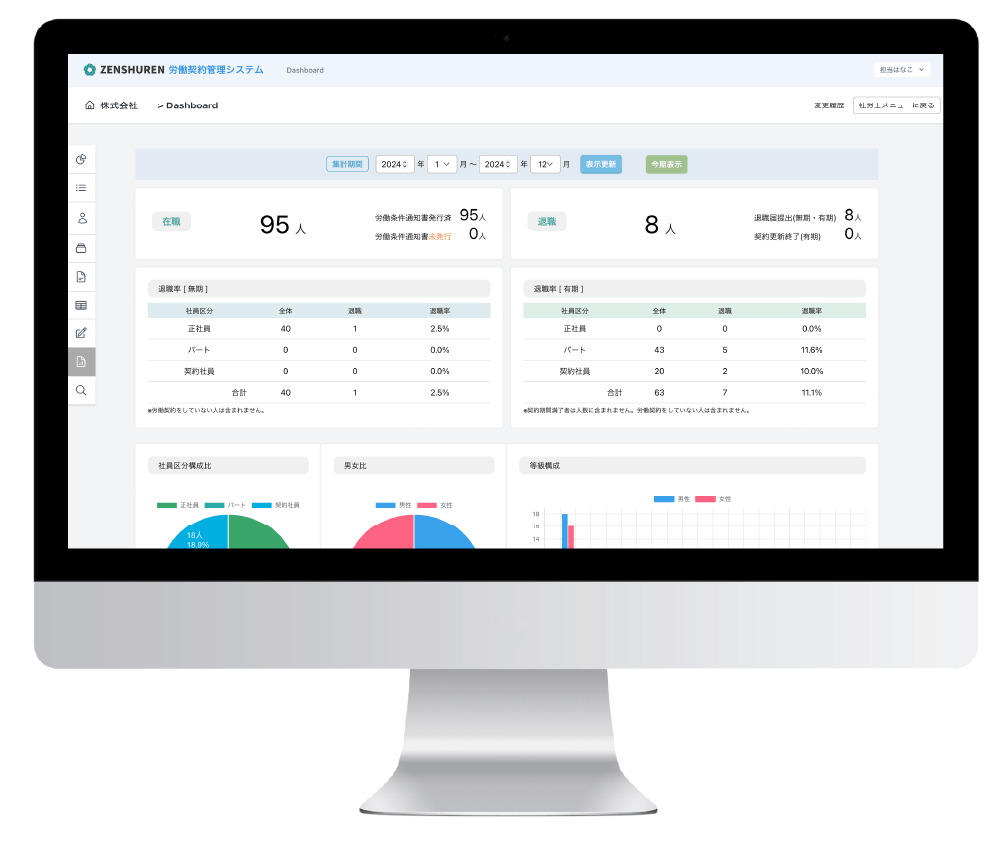

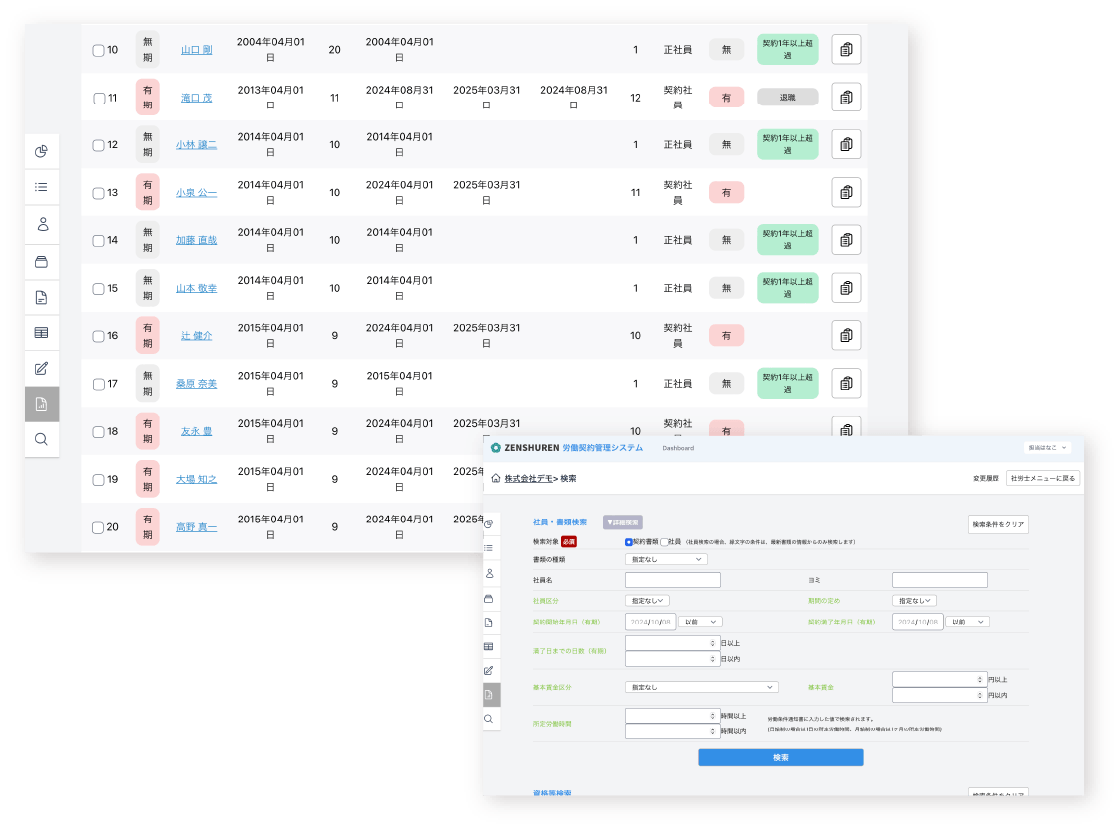

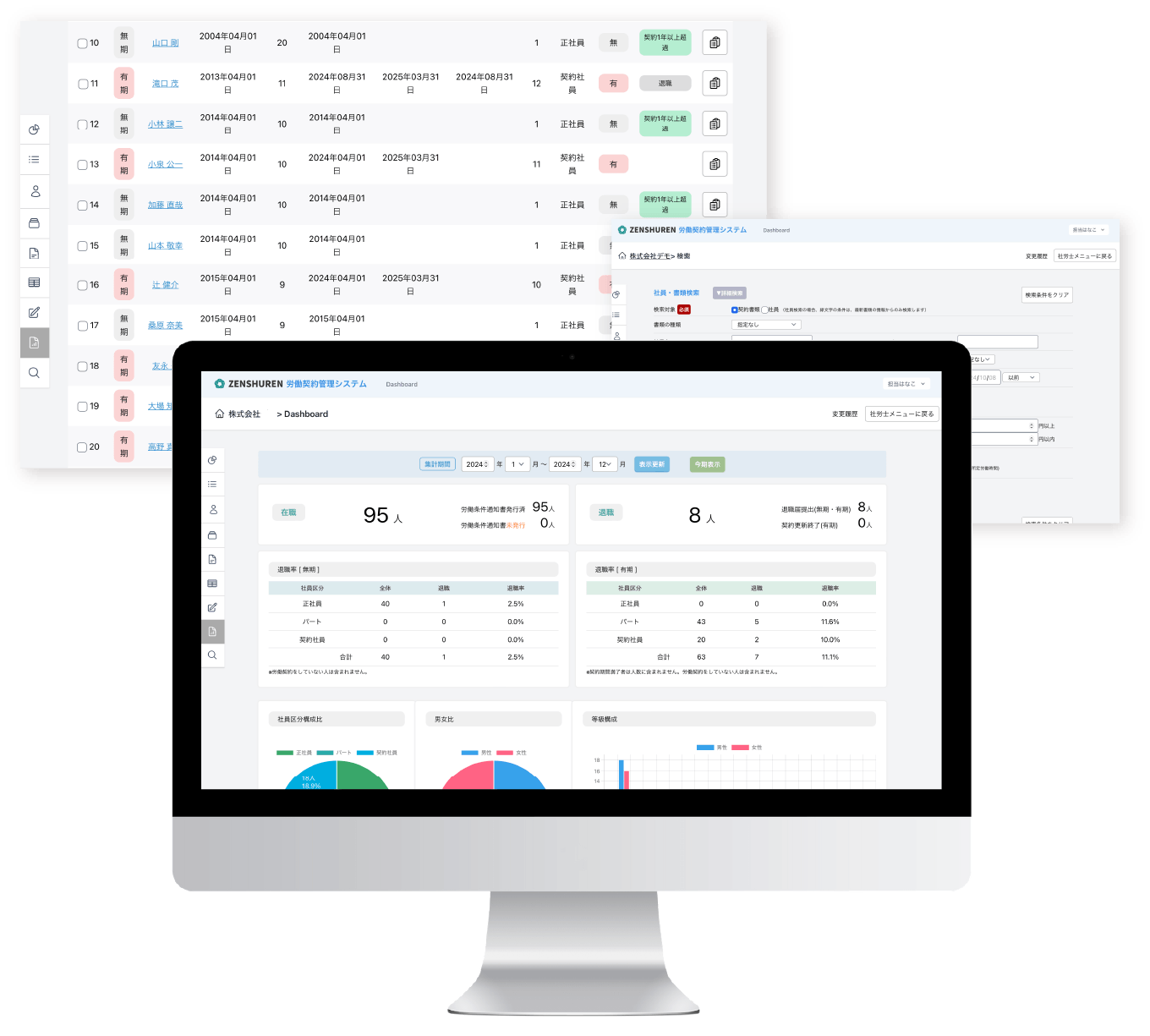

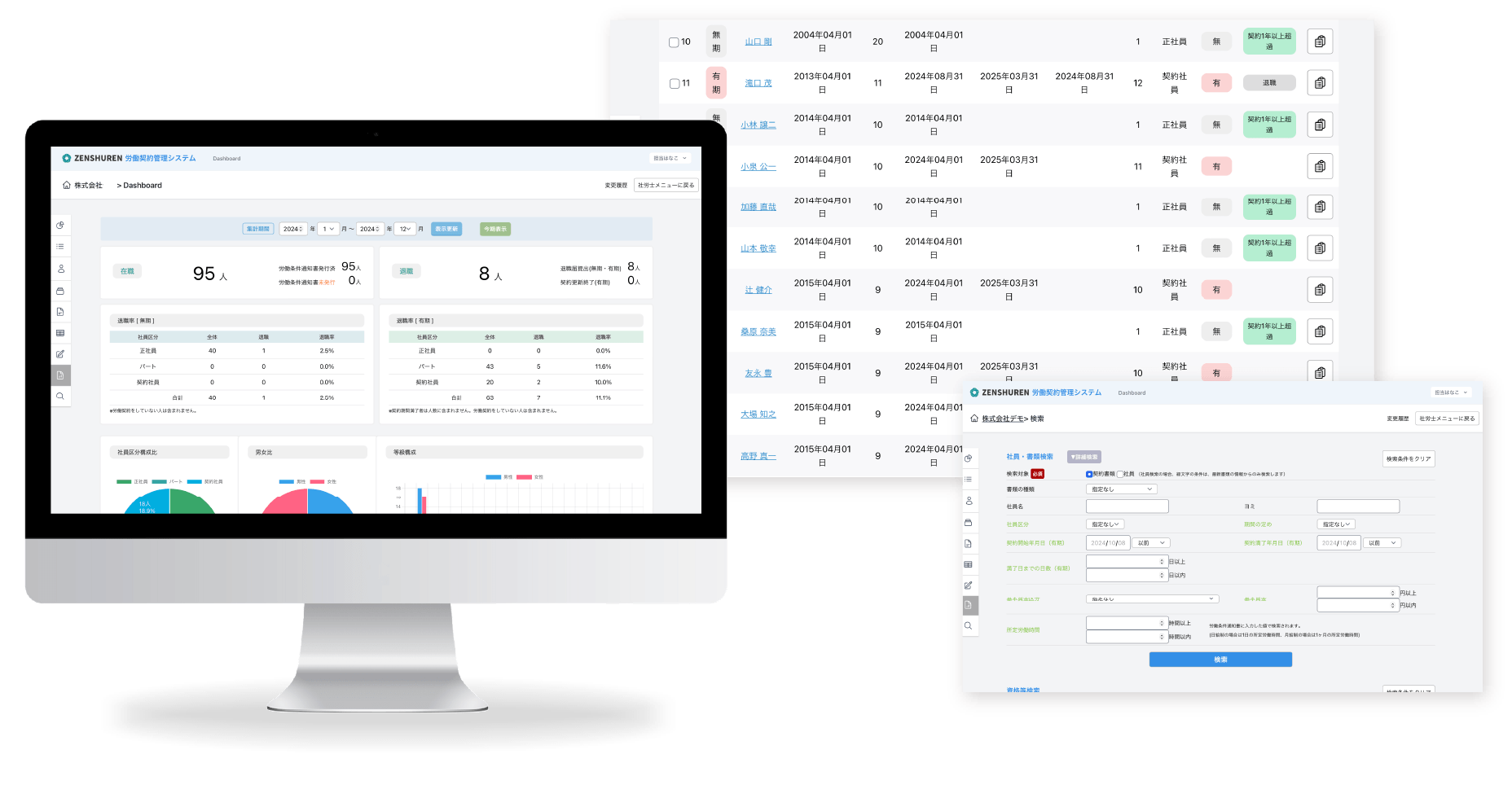

そこで登場するのが、当社の労働契約管理支援サービスです。

-

「契約内容」と

「実態の勤務時間」

を一元管理契約内容と実態をシステムで一括管理し、データに基づいた適切な労働契約管理を実現します。

-

専門家による

中立的な契約締結支援当社の代理店である社労士事務所が中立的な立場で会社と従業員の間に立ち、スムーズな契約締結をサポートします。これにより、労務管理の効率化と法令遵守を同時に達成できます。

-

さらに、蓄積された契約データを活用することで、長時間労働の特定や、離職率の分析、適切な人員配置など、組織運営をデータドリブンに進化させることが可能になります。

本サービスがもたらす

3つのメリット

3つのメリット

3つのメリット

3つのメリット

当社の労働契約管理支援サービスを導入することで、

次の3つの大きなメリットを得られます。

-

業務効率化

「労働契約の内容」と「勤務実態」をシステムで一元管理することで、煩雑だった契約管理業務が簡単に。

パート社員の契約更新や勤務時間管理の負担が大幅に軽減されます。 -

法令遵守の徹底

2024年の法改正に完全対応。契約内容を正確に管理し、厚生年金適用や同一労働同一賃金に関する法律違反のリスクを回避できます。

-

コスト管理の最適化

契約内容と勤務実態のギャップを防ぎ、不必要な社会保険料負担を抑制。人件費の見直しや効率的な予算管理が可能になります。

未対応のリスクと

導入後の具体的な効果

法改正に対応しない場合

企業には以下のような重大なリスクが生じます

-

過去2年間分の社会保険料請求

社会保険未加入が発覚した場合、会社は過去2年間分の厚生年金および健康保険料を請求されます。さらに、社員負担分を会社が肩代わりする必要が生じる可能性があります。

-

信頼の損失

社員からの信頼を失うだけでなく、行政機関による調査対象となり、企業イメージの悪化を招く恐れがあります。

導入後の効果

本サービスを導入することで、こうしたリスクを回避しながら、

次のような効果が期待できます

-

法令遵守の徹底

契約内容と勤務実態を正確に管理し、厚生年金適用や同一労働同一賃金への対応がスムーズに。

-

コスト削減

パート社員の勤務時間を適切に管理し、社会保険料の負担を削減。勤務時間を調整しても必要な労働時間を補填する仕組みを導入し、人件費全体の最適化を実現。

-

信頼関係の強化

透明性のある労働契約により、社員との信頼を向上させ、組織全体の働きやすさを改善。

社労士のプロフェッショナルが

企業をサポート

労働契約の管理には、専門的な知識と経験が必要です。本サービスは、労働契約管理のプロである社労士事務所が運用し、以下のような頼性と実績を誇ります。

中立的な立場での

契約締結支援

社労士事務所が会社と従業員の間に立ち、双方にとって透明性の高い労働契約締結をサポートします。これにより、法令遵守と従業員満足度の向上を両立します。

データ活用による

人事課題の解決

蓄積された契約データを分析し、組織運営の課題を可視化。離職率の低下や適切な人員配置、長時間労働の是正など、具体的な改善策を提案します。

全国の信頼できる代理店が、あなたの企業をサポートします。

人事データ活用支援サービスの全国代理店をご紹介します。

現在、日本各地の社労士事務所と提携し、サービスを提供しています。エリアごとにお近くの代理店をご確認ください。

導入事例

-

製造業

社員数 300人煩雑だった労働契約の管理を一元化。契約更新の痛れを防ぎ、法令違反のリスクをゼロにしました。結果として、社員の定着率が20%向上し、組織全体の生産性が改善しました。

-

小売業

社員数 50人契約内容と勤務実態の管理を徹底することで、社会保険料の適切な負担が実現。年間コストを約500万円削減しました。

よくあるご質問

-

このシステムを導入するのに、

初期費用や月額料金はどのくらいかかりますか?システム利用料は発生しませんが、システムの初期設定(データ入力)費用とデータの月額管理料が発生します。詳細については、取り扱い事務所にお問合せください。

-

自社でシステムを操作する必要がありますか?

いいえ、本サービスのシステム操作は社労士事務所が行います。お客様は社労士事務所を通じて、契約データの確認や管理のサポートを受けられます。

-

導入までにどのくらいの期間が必要ですか?

通常、ヒアリングから運用開始まで約1~2ヶ月を想定しています。具体的なスケジュールは、貴社の状況やニーズに応じて調整可能です。

-

パート社員が多くない場合でも

利用するメリットはありますか?はい、あります。たとえパート社員の人数が少なくても、契約内容と勤務実態を適切に管理することは、法令遵守やリスク回避の観点で非常に重要です。正社員を含む全従業員の労働契約管理にも効果を発揮します。

-

社会保険の適用範囲拡大に具体的にどう対応できますか?

本サービスでは、パート社員の「契約内容」と「勤務実態」を正確に管理し、勤務時間が社会保険の適用条件を超えないように調整する仕組みを提供します。また、必要に応じて追加雇用の計画をサポートします。

-

サービス利用後のサポート体制はどうなっていますか?

導入後も、社労士事務所が継続的にサポートを提供します。契約更新や法改正対応の際も、専門的なアドバイスを受けられるので安心です。